В этот период характерно внедрение множества технических и технологических достижений большой сложности, в т.ч. собственных — например, в изготовлении резисторов, слюдяных конденсаторов, железнодорожных реле, освоение литья под давлением, вжигания серебра и др. например, в изготовлении резисторов, слюдяных конденсаторов, железнодорожный реле, освоение литья под давлением, вжигания серебра и др.

В целом к концу 20-х годов завод, коллектив которого насчитывал уже 5 тыс. человек, осваивал в среднем по три новых радиоизделия в год, а помимо того — массу разнообразной аппаратуры, и далеко превзошел дореволюционные показатели, увеличив производство в 3 раза, а к 1939 г. — еще в 10 раз.

С 1931 г. завод входит в состав Всесоюзного электротехнического объединения слабых токов ВЭСО.

В 1927-1928 г. при поддержке председателя ВСНХ В. В. Куйбышева и секретаря обкома С. М. Кирова был разработан план реконструкции, а фактически — большого нового строительства (директор завода — Н. П. Плисецкий) — формировался «Большой Козицкий».

Потребовалось и расширение подготовки кадров — курсы, школы, заводские путевки в вузы, и строительство объектов социальной сферы: нескольких жилых домов, детсада и яслей, огромного культкомбината (клуба). Оживилась общественная жизнь — появилась заводская многотиражка «Голос Козицких» (крылатое выражение на заводе с началом громкоговорящего радиовещания), развернулось соревнование, движение ударников и стахановцев.

В целом, в 30-х годах становление завода как крупнейшего радиотехнического предприятия, соответствующего требованиям времени, состоялось.

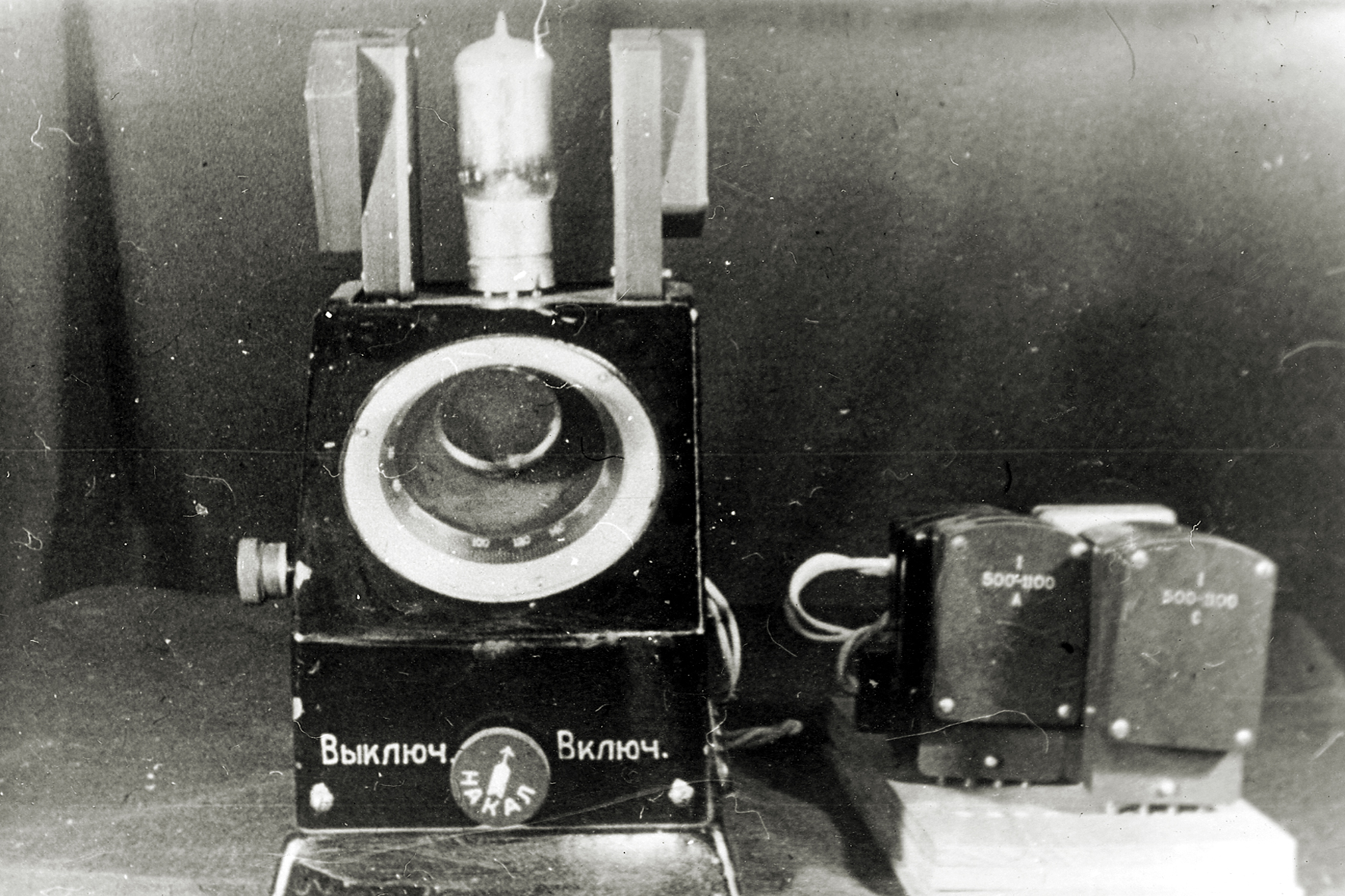

К этому десятилетию относится и начало телевизионного производства. С 1932 г. шел выпуск механических телевизоров Б-2 с диском Нипкова (разработка А. Я. Брейтбарта, 1902 — 1986), воспроизводивших в основном малоподвижные изображения в крупном плане на картинке размером менее спичечного коробка.

В 1937 г. родилось промышленное электронное телевидение — выставлявшийся для коллективного просмотра телевизор ТК-1 («телевизор катодный», можно, впрочем, читать и «телевизор Козицкого») в напольном мебельном оформлении, на круглом кинескопе 23 см, 40°, с наблюдением изображения через отражающее зеркало.

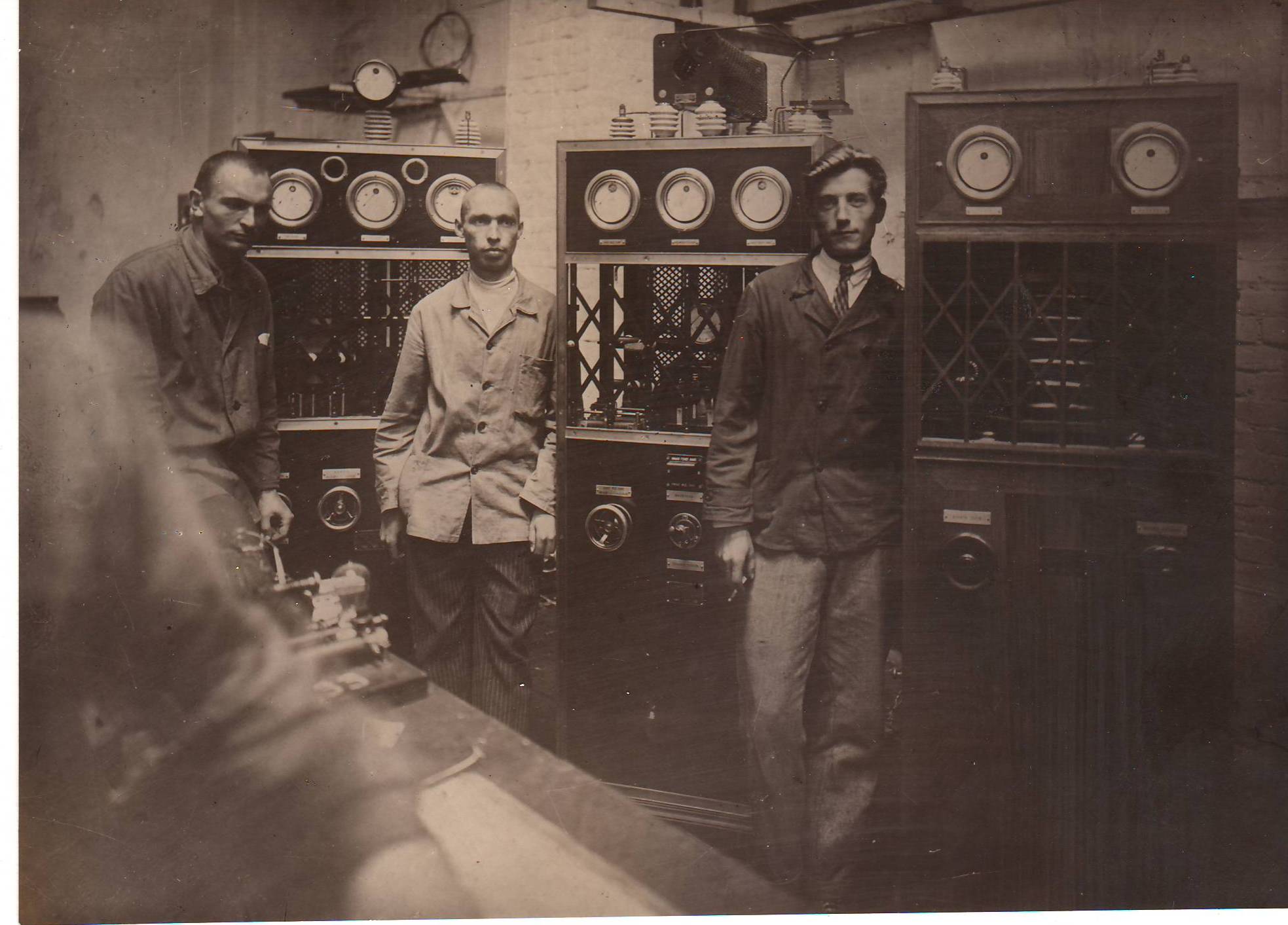

Важнейшим условием бурного развития разработок и производства в 20 — 30-е г. стало теснейшее сотрудничество с наукой — с крупнейшими лабораториями ЦРЛ, ЛЭТИ, НИМИС, с виднейшими учеными. Это, прежде всего, И. Г. Фрейман, его последователь А. И. Берг, В. И. Сифоров (в 20-х годах начинал учеником на заводе), А. П. Сиверс и ряд других. Появились и собственные кадры специалистов высокого класса — отдел главного конструктора морских радиопередатчиков А. И. Васильева; секторы Б. В. Войцеховича и В. В. Милютина, лаборатория Г. А. Павлова, конструкторское бюро М. Г. Андроникова.

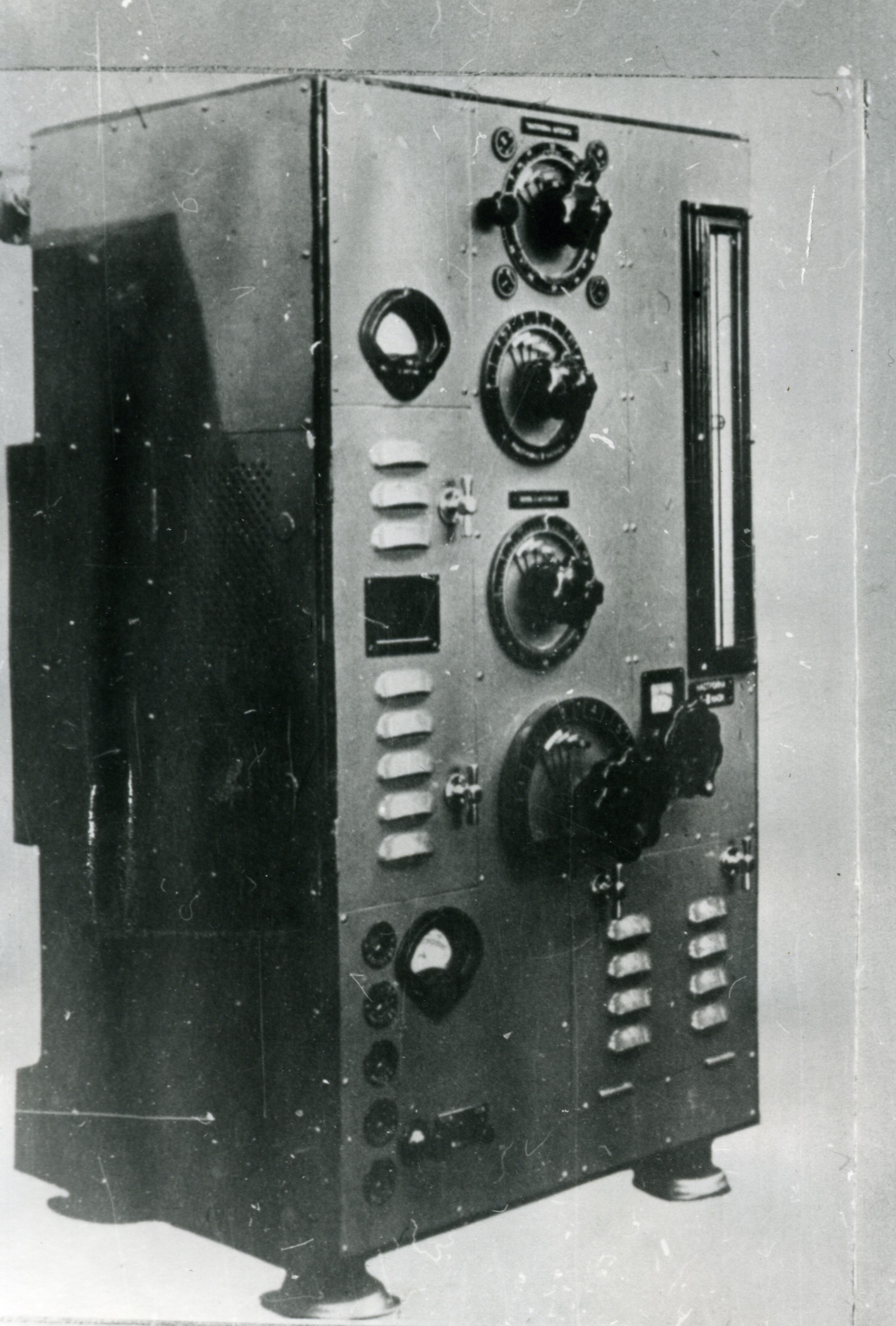

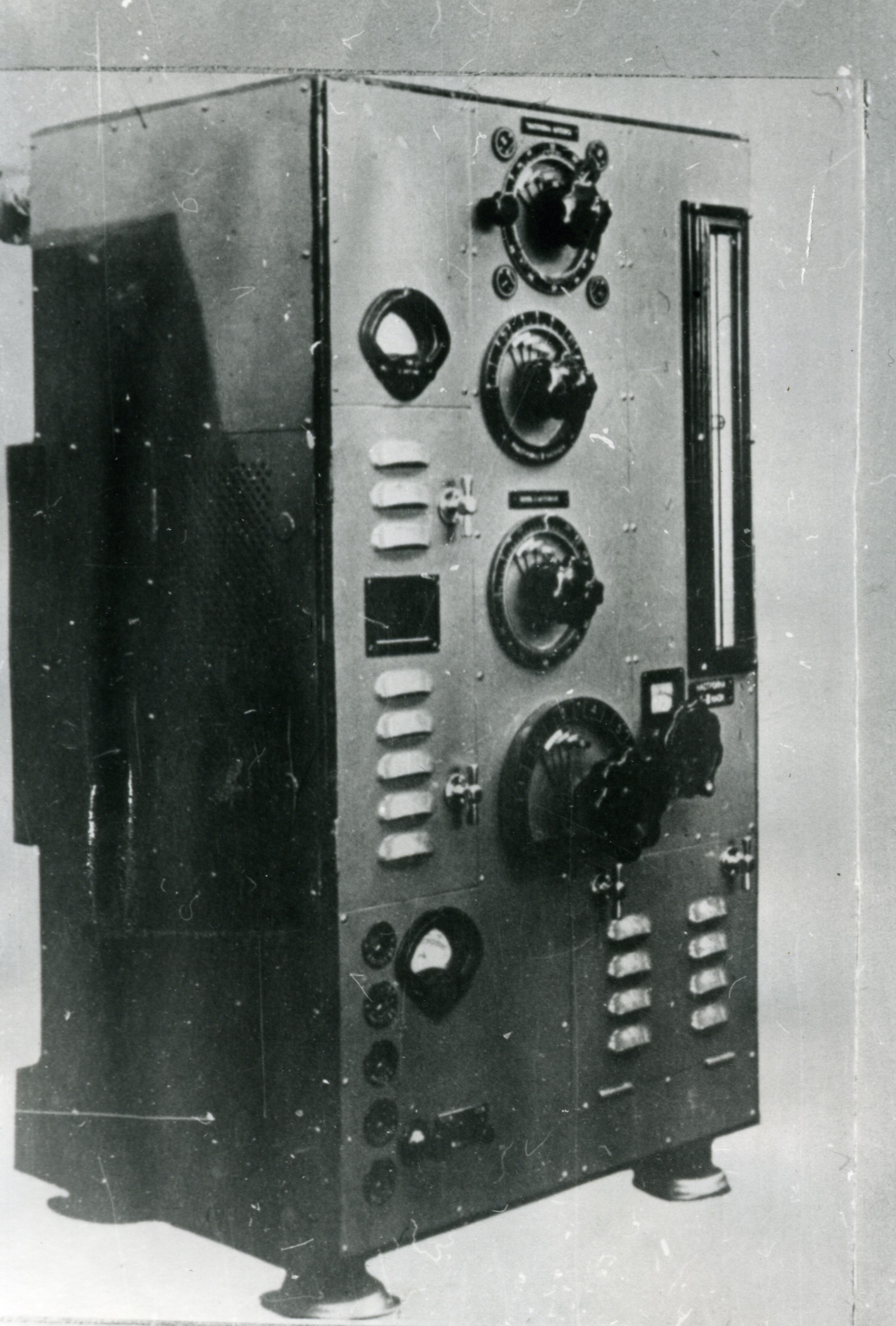

Благодаря этому успешно осваивалось производство аппаратуры колоссального значения: комплексных систем связи флота — принципиально нового направления организации связи флота, заложенного И. Г. Фрейманом. Первой такой системой, с высокими для своего времени параметрами, явился комплекс «Блокада-1», который завод выпускает в 1927 — 1934 г. В его составе КВ и СВ передатчики 9 типов, КВ и УКВ радиостанции, радиоприемники 4 типов.

Новые требования флота, связанные с освоением новых морских театров (КВ диапазон вместо СВ, повышение стабильности и др.), были реализованы в разработанной совместно с НИМИС системе связи «Блокада-2», научно обоснованной А. И. Бергом на базе принципов И. Г. Фреймана. С 1937 г. до начала войны завод изготавливал входившие в ее состав передатчики 7 типов, приемники 5 типов и КВ радиостанцию. Предусматривались градации комплектов аппаратуры по отдельным характеристикам и назначению для всех классов кораблей и береговых объектов.

Разработку и выпуск аппаратуры для системы «Блокада-2» обеспечивали ведущие заводские специалисты во главе с Г. А. Павловым: начальник лаборатории Б. В. Войцехович, конструкторы М. Г. Андроников, М. С. Аврахов, Г. М. Керпелев, С. П. Гвоздев.

Условия работы на заводе в этот предгрозовой период были чрезвычайно напряженными, люди не считались со временем и трудностями, которые создавались постоянным внедрением в производство новых изделий комплекса, их сдачей непосредственно на объектах.

Тем не менее, к началу Великой Отечественной войны почти весь наш морской флот был оснащен новыми радиопередающими устройствами завода.

В истории отечественной радиосвязи вся аппаратура по программам «Блокада» оценена как «техника Великой Отечественной войны».

В период финской войны завод выполнил полученное на совещании у А. А. Жданова срочное военное задание по обеспечению частей Красной Армии миноискателями.

Остроумное техническое решение было реализовано в считанные дни в двух модификациях миноискателя ВИМ-2 (Н. М. Изюмов и другие) и ВИМ-210 (Г. М. Керпелев, Л. П. Тимаев), которые в круглосуточном режиме изготавливал 3-й цех.

За этот успех завод награжден орденом Трудового Красного Знамени, директор Г. К. Смирнов и большая часть коллектива — орденами и медалями, а, кроме того, и приглашением на банкет в «Метрополе».

Великая Отечественная война. Блокада

Утром 22 июня с Тучкова моста заводчане наблюдали воздушный бой, а в 12 часов собрались в 4-м цехе на общее собрание. В Красную Армию отправили 2 тыс. человек, в истребительный батальон, брошенный на борьбу с немецкими десантниками на лужском направлении, — 800, в народное ополчение — 449 (в сентябре оно понесло огромные потери в сражении с танками) и в партизанские отряды в тыл врага (после обучения) на первом этапе — 42 человека.

Значительная часть людей (1079 человек с семьями) и оборудования с 746 наиболее ценными станками в семи эшелонах была эвакуирована в Омск. Там в неприспособленных помещениях, в тяжелых условиях нехватки всего необходимого, появился еще один — омский — завод им. Козицкого. Его основной продукцией стали армейские радиостанции.

Завод в Ленинграде готовился к обороне: формировал рабочие отряды, пункт всеобуча, службу МПВО, команды которой находились на казарменном положении. Главной задачей руководителей завода и общественных организаций, не покидавших его в эти дни, было спасение людей, сохранение зданий и оставшегося оборудования. И несмотря на все потери, трудности, не прекращалось выполнение фронтовых заказов — производство средств связи, взрывателей, ремонт техники.

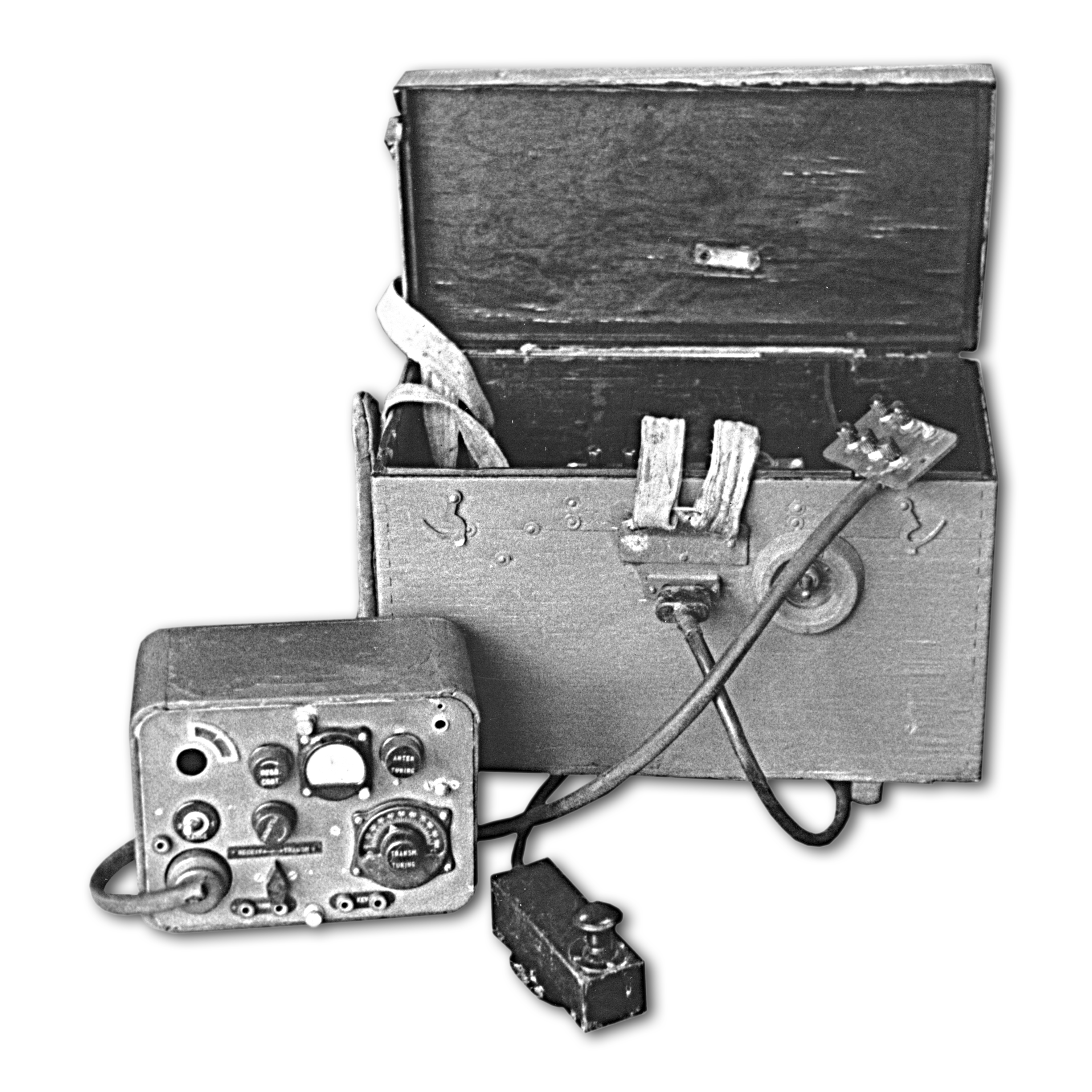

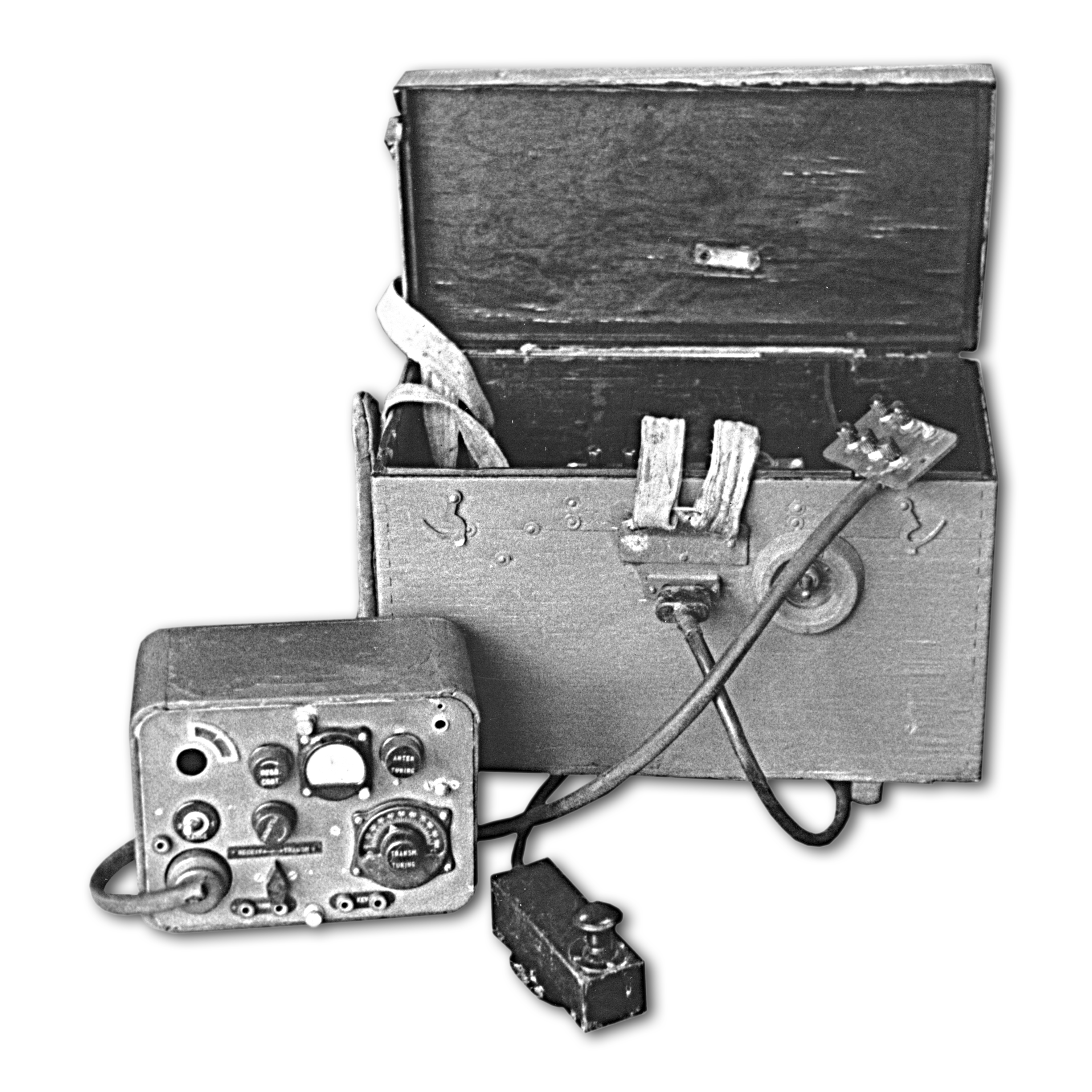

Первым и самым, как оказалось, главным военным заданием, полученным в июле, было освоение выпуска портативной приемо-передающей радиостанции «Север» для партизанских формирований. Его разработчик — молодой московский специалист Б. А. Михалин (1907 — 1967); в создании радиостанции принимали участие начальник цеха — В. В. Витковский (1909 — 1973), ведущие специалисты и организаторы производства — Н. А. Яковлев, А. З. Левенберг, Г. Н. Серебренников, М. А. Хантвергер, главный инженер Г. Е. Апеллесов, секретарь парткома И.Н. Ливенцов.

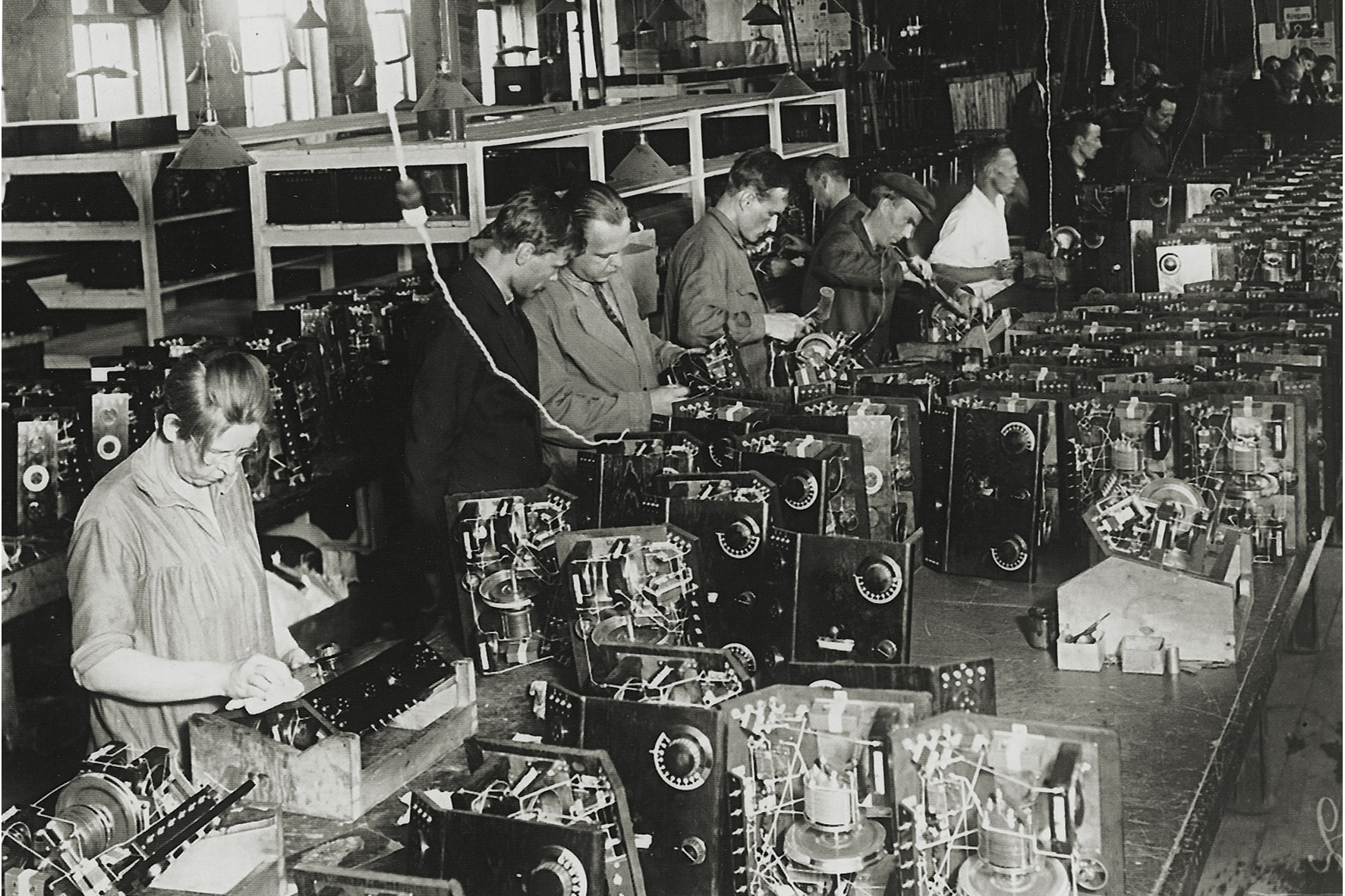

Опытная партия изготовлена уже в сентябре, серийное производство сотнями штук в месяц начато с октября в новом цехе в корпусе вдоль 8-й линии, а детали — в цехах главного корпуса, ныне обозначенных памятными досками. Кадры рабочих составились из рабочего отряда и бригад подростков 13-15 лет, после подготовки в заводской школе рабочей молодежи все военные годы встававших на ящики к станкам.

В страшную блокадную зиму 1941-42 г. под безжалостными бомбежками и обстрелами (только «зажигалок» погашены многие сотни), при массовой гибели людей, в лютый холод (24 января — минус 40 градусов) и голод (норма хлеба к 12 сентября — 500 г, 20 ноября — 250 г) завод выпускал «Севера», пока была электроэнергия: в декабре — 245 шт., а в январе — ни одной.

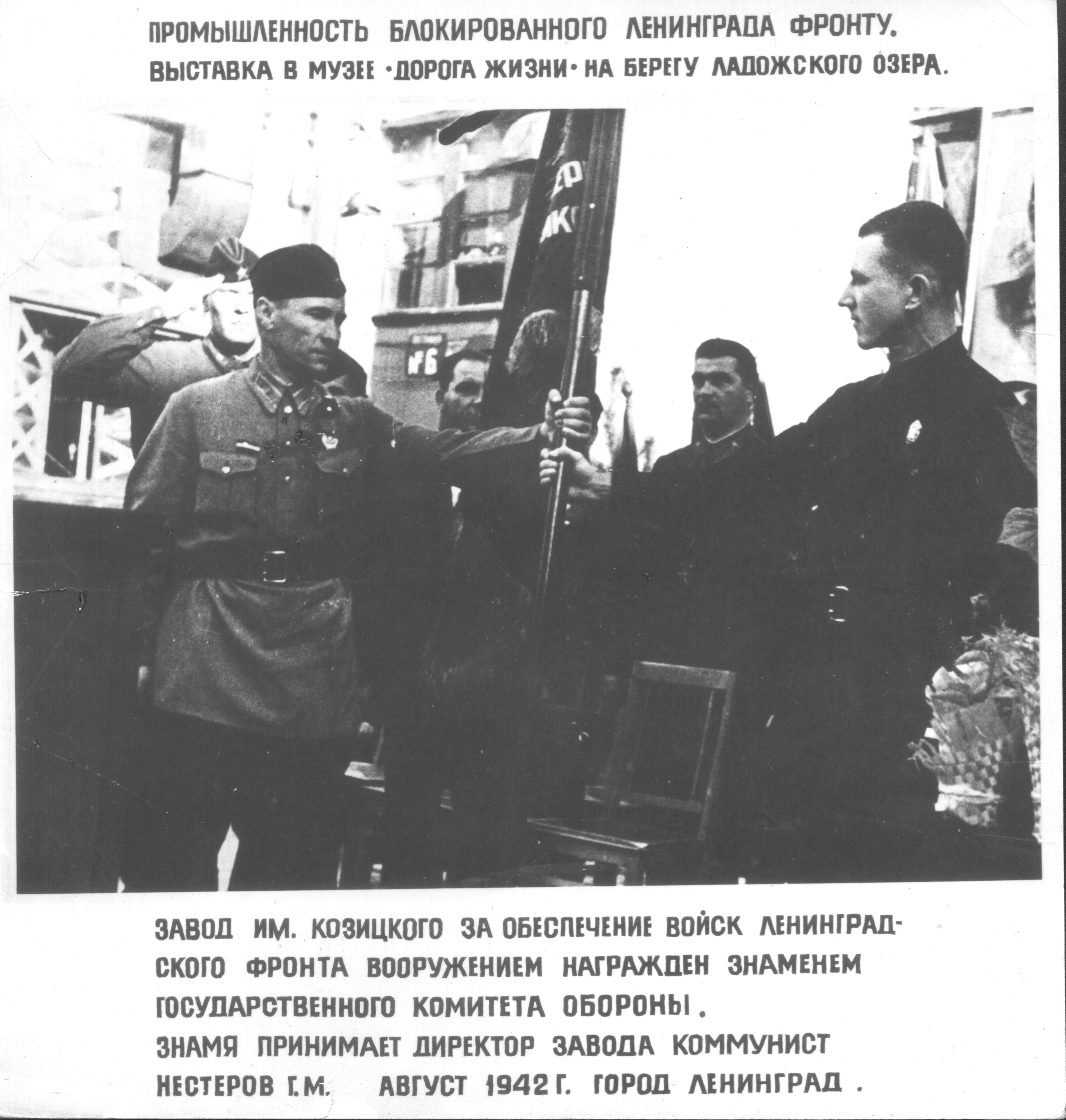

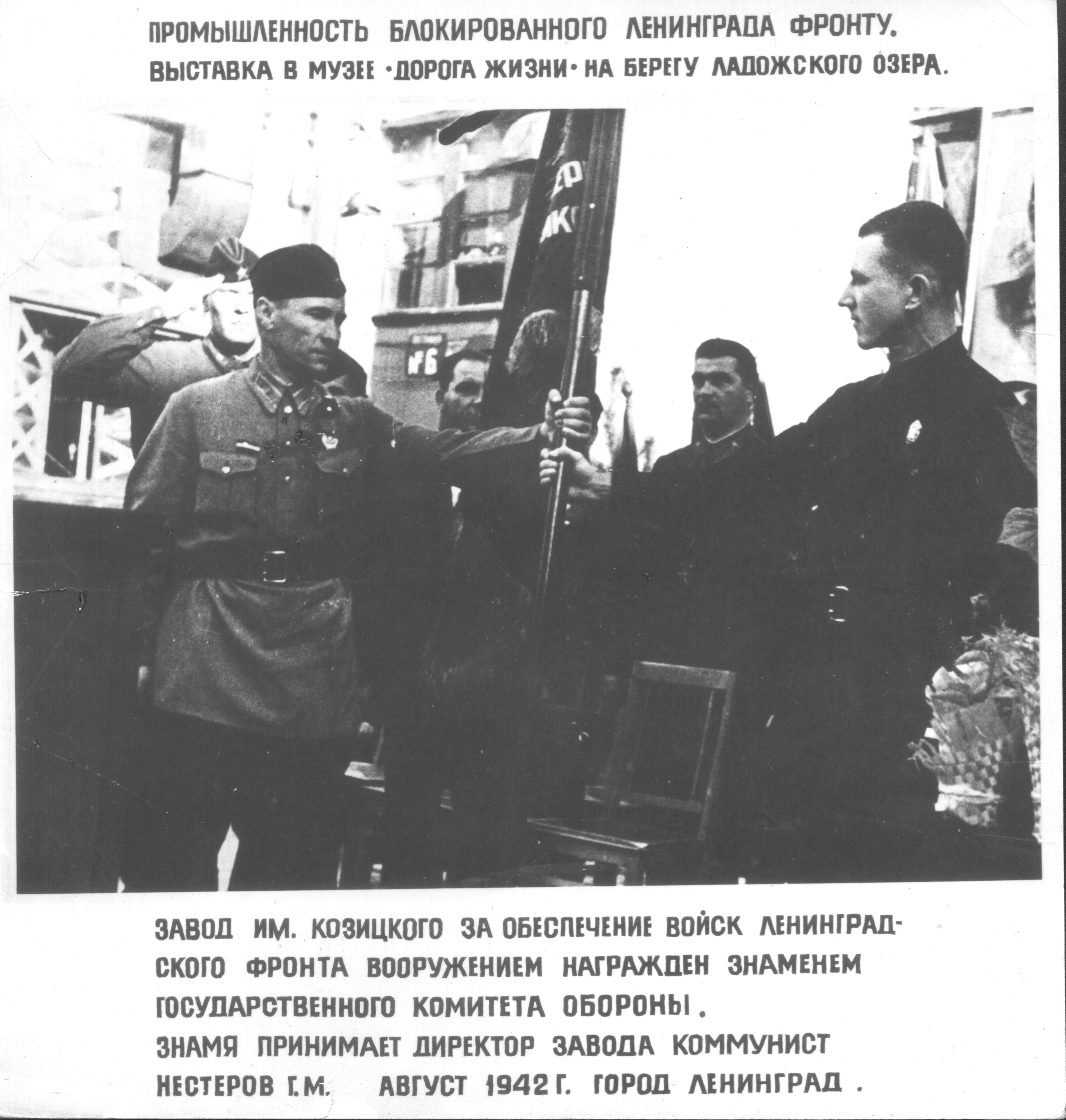

Но завод выстоял. Своими силами (И. Н. Ливенцов) соорудили небольшую блок-станцию, а заказчики-моряки обеспечили энергию от плавучей рембазы, поставленной у завода. Завод возобновил выпуск «Северов» сначала десятками, потом сотнями и тысячами, и в июле 1942 г. ему вручено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. Для работников завода был устроен сказочный для блокадного времени приём: стакан вина, два бутерброда и горячее мясное блюдо.

Помимо «Северов» завод выпускал в войну по разработкам НИИСКА (Г. Т. Шитиков) еще ряд радиостанций для фронта: Р-13, А-7А и А-7Б (первые в мире УКВ радиостанции с бескварцевой стабилизацией), морская «Рейд И», танковые, самолетные и др. завод выпускал в войну по разработкам НИИСКА (Г. Т. Шитиков) еще ряд радиостанций для фронта: Р-13, А-7А и А-7Б (первые в мире УКВ радиостанции с бескварцевой стабилизацией), морская завод выпускал в войну по разработкам НИИСКА (Г. Т. Шитиков) еще ряд радиостанций для фронта: Р-13, А-7А и А-7Б (первые в мире УКВ радиостанции с бескварцевой стабилизацией), морская «Рейд И», танковые, самолетные и др.

В результате огромных самоотверженных усилий выпуск продукции на заводе превысил довоенный уровень, шло интенсивное восстановление производственного и технического потенциала. С возвращением части людей из Омска и демобилизацией фронтовиков появилось специальное строительное подразделение, выполнявшее разработанную программу восстановления жилья.

Послевоенное развитие техники связи

Послевоенный период начался выполнением крупнейшей работы — созданием в 1946-1949 гг., на основе дальнейшего развития идей систем «Блокада», первой унифицированной системы связи флота «Победа», состоявшей из передатчиков 7 типов («Нептун», «Юпитер», «Марс», «Лира», «Вега», «Сатурн», «Уран») радиостанции «Меркурий» и радиоприемника «Гиацинт» (другое название – «Хмель»).

Послевоенный период начался выполнением крупнейшей работы — созданием в 1946-1949 гг., на основе дальнейшего развития идей систем «Блокада», первой унифицированной системы связи флота «Победа», состоявшей из передатчиков 7 типов («Нептун», «Юпитер», «Марс», «Лира», «Вега», «Сатурн», «Уран») радиостанции «Меркурий» и радиоприемника «Гиацинт» (другое название – «Хмель»).

В 1949 г. за разработку радиопередатчика «Нептун», как базового для всех последующих, Сталинской премии были удостоены: главный конструктор разработки Б.В. Войцехович, начальник СКБ Г.А. Павлов, инженеры СКБ М.Г. Андроников, Р.И. Георгенберг, М.А. Хантвергер, Н.А. Яковлев.

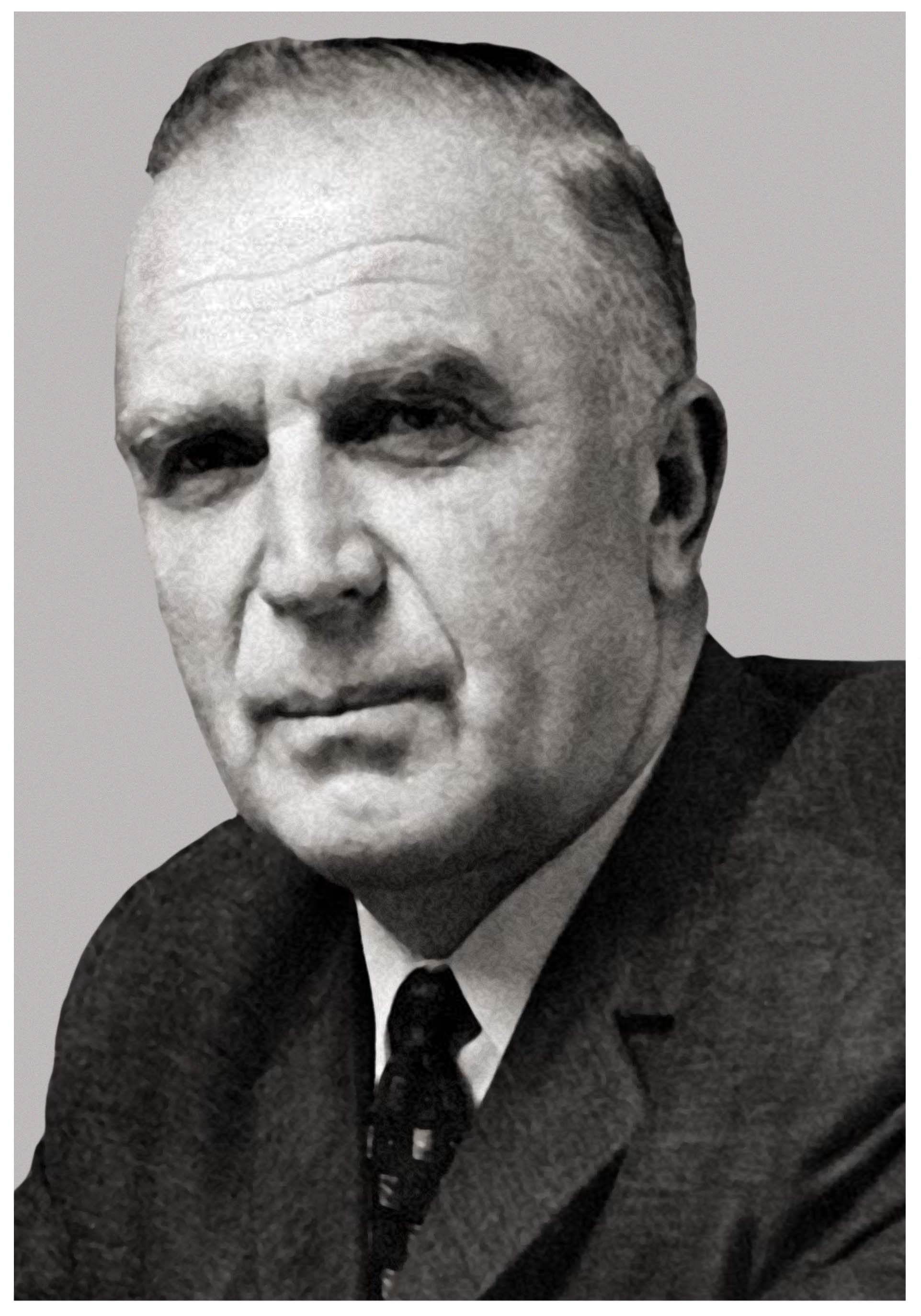

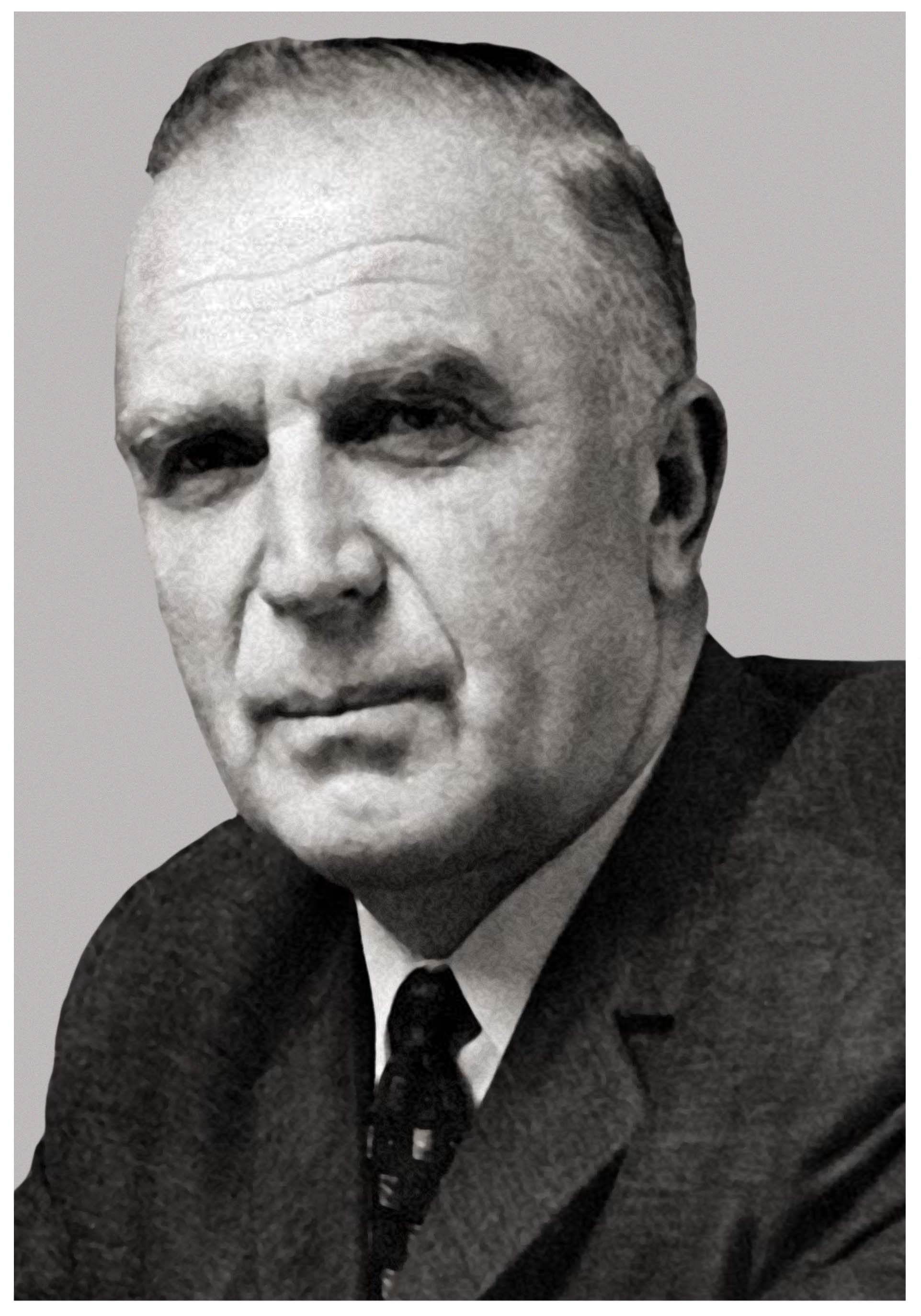

В 1950 г. Сталинской премии была удостоена группа разработчиков радиостанции «Меркурий»: гл. конструктор разработки В.В. Милютин, инженеры СКБ В.Д. Балабанов, Г.М. Керпелев, Л.П. Тимаев, директор завода И.Н. Ливенцов. Помимо повышения технических характеристик (в т.ч. беспоисковое вхождение в связь, качественное улучшение управления средствами связи и др.), впервые была осуществлена комплексная унификация деталей и узлов для устранения разнотипности используемой на флоте сложной аппаратуры. Это стало ее значительным преимуществом – как в производстве, так и в эксплуатации, в том числе и при обучении радистов. Аппаратура серии «Победа» выпускалась заводом до середины 70-х годов, с модификациями в соответствии с требованиями времени; ею был оснащен весь Военно-морской флот нашей страны.

На основе этой крупной работы на тех же принципах унификации позднее были созданы радиостанции для армии («Орион», «Дракон») и ВВС («Кречет», «Голубь», «Луна»), производство которых в дальнейшем было передано на другие заводы.

В 1950/1960-х гг. предприятие осваило новые типы аппаратуры, обеспечивающие сверхбыстродействующую связь: возбудители «Вольфрам» и «Тантал», цифропечатающая линия «Быстрота» и др. базовые типы передатчиков — резонансные «Шквал», «Щука», «Окунь», «Скумбрия» (ПЛ). Особое значение имела разработка и поставка флоту радиоприемника «Оникс» Р-675, ставшего самым распространенным. Им было открыто направление автоматизированных морских КВ радиоприемников мобильного типа. Выпуск его продолжался на заводе до 1970 г. (затем производство было передано севастопольскому заводу им. В. Д. Калмыкова).

К 1960 г. в СКБ была завершена разработка КВ приемопередатчика Р-615 («Аргон-Фтор») для торпедных катеров, на основе которого в дальнейшем были разработаны передатчики «Аргон-Н» и «Аргон-НБ».

За достигнутые успехи в выполнении заводом семилетнего плана в 1966 г. завод награжден орденом Ленина, отмечены званиями Героев Социалистического Труда директор И. Н. Ливенцов и регулировщик 3 цеха А. И. Виноградов, орденами и медалями — группа рабочих и специалистов.

Значительные структурные преобразования на предприятии начались в 1947 г., когда было создано СКБ (с 1985 г. — НИИ «Нептун»), которое за первые 10 лет передало в производство 80 разработок (средства связи, прежде всего для флота, а также для армии, ВВС, КГБ; телевизионные приемники).

С учетом развития техники и технологии на заводе был организован ряд новых производств — литейное, керамическое, кварцевое, а также службы нестандартного оборудования и АСУП.

В 1969 г. было создано ЛПО им. Козицкого, в которое, помимо головного завода, вошли вновь созданный производственный филиал в г. Окуловка Новгородской области (позднее - Окуловский завод радиоизделий (ОЗРИ), а также севастопольский завод радиоаппаратуры (позднее – радиозавод им. Калмыкова). В начале 1970-х гг. строили огромный ТВ корпус на углу 19-ой линии и Малого проспекта (площадка №3). Строились жилые дома для сотрудников, базы отдыха на Карельском перешейке и на Черноморском побережье, детские сады. В 1971 г. разросшееся кварцевое производство выделилось в самостоятельное предприятие – завод «Морион».

Телевизоры послевоенного периода. Цветное ТВ

После окончания войны заводу, наряду с комплексом системы «Победа», было поручено возобновить выпуск радиоприемников и телевизоров для населения. Среди них массовый приемник «Ленинградец» и высококачественные «Ленинград» (образец послан И. В. Сталину) и «Ленинград-50». Их узлы и корпуса использовались в первых послевоенных телевизорах рубежа 1940-50-х гг. «Ленинград Т-1, Т-2, Т-3».

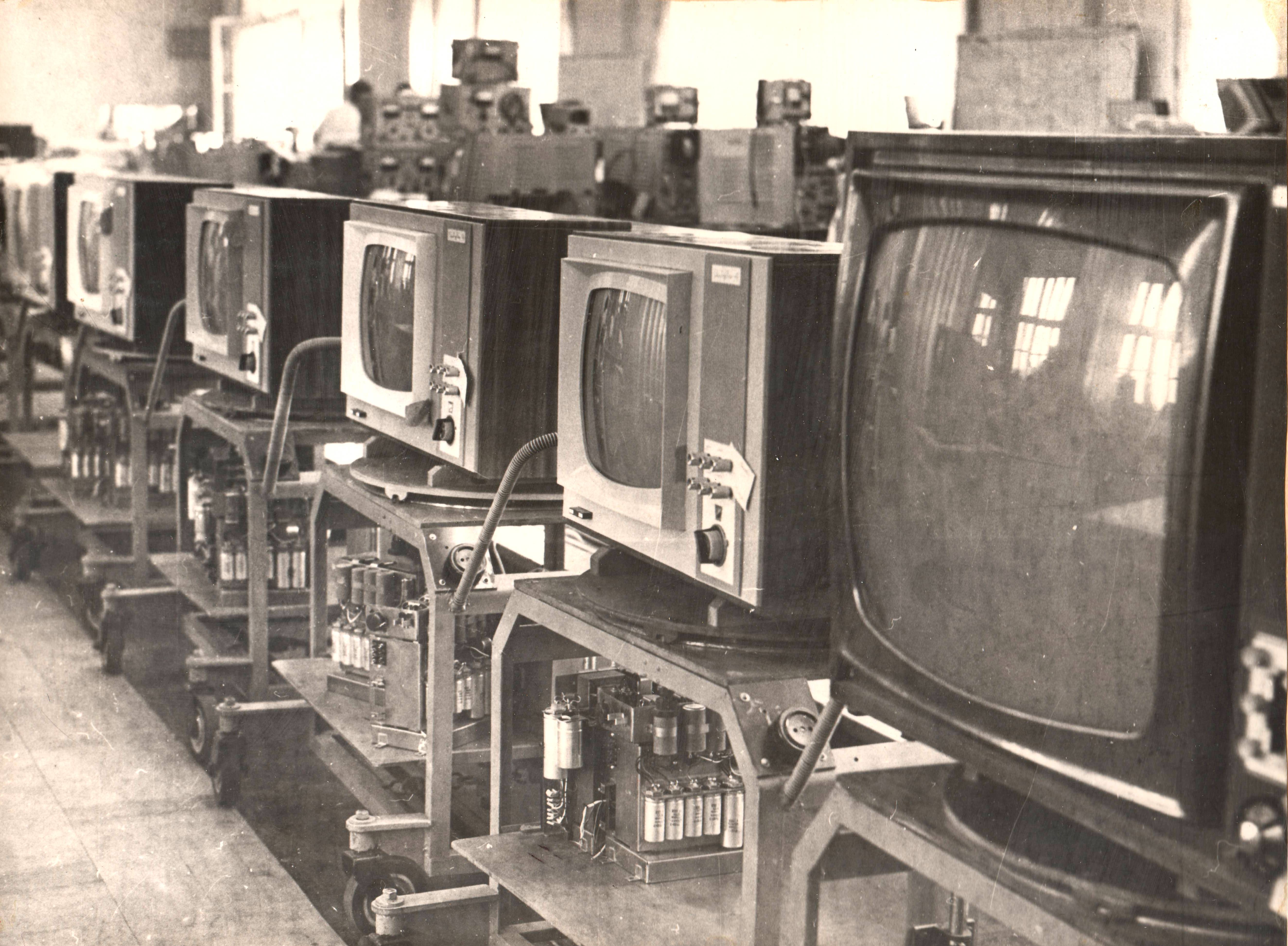

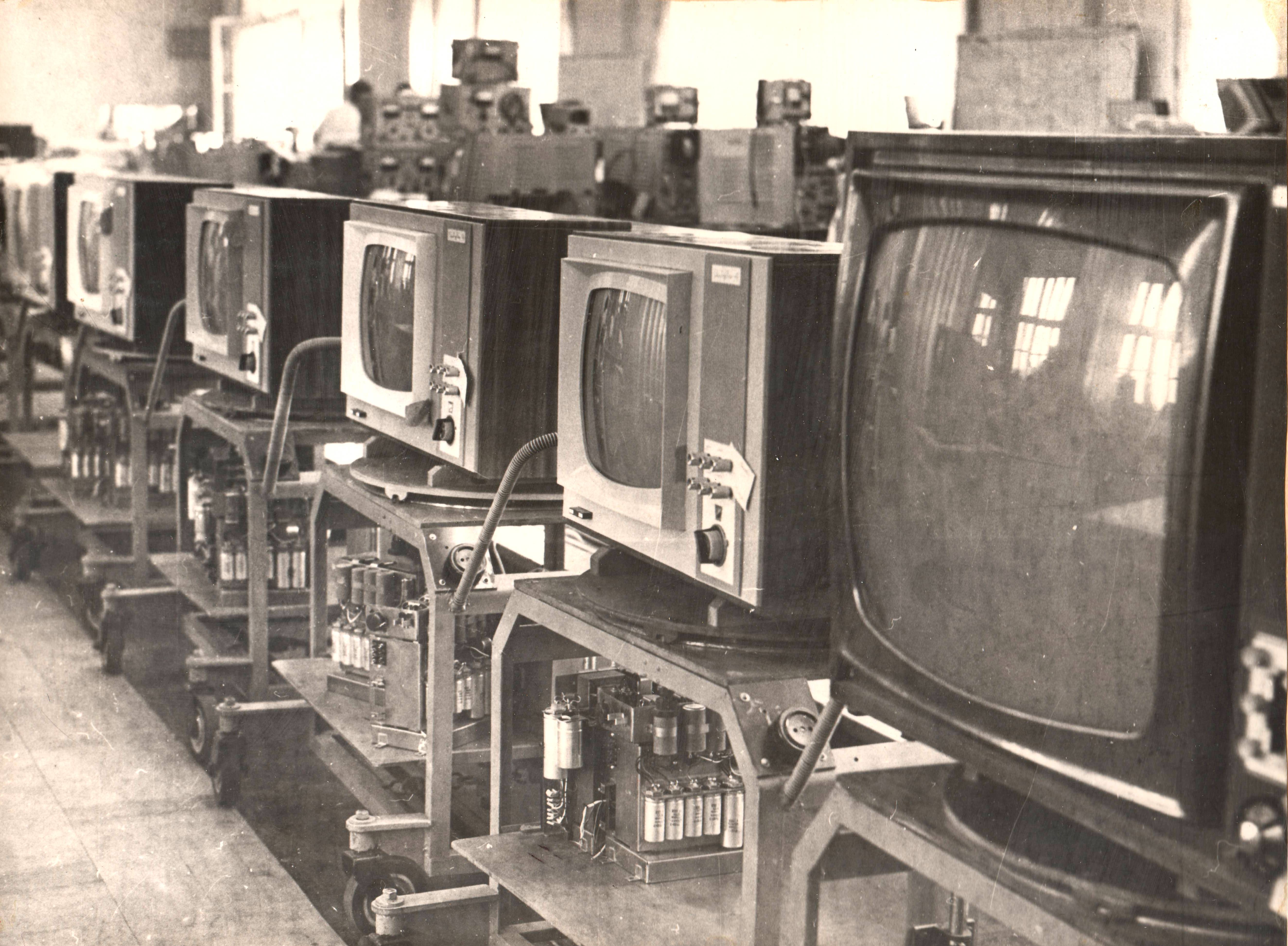

Следующее поколение телевизоров связано с разработанной совместно с московскими специалистами моделью «Авангард» (1953 г.) и сменившим его популярным «Авангардом-55». Здесь появились кинескоп 31 см, пальчиковые лампы, первые полупроводниковые диоды. Эта модель стала массовой (общий выпуск 100 тыс. шт.) и первой с конвейерной технологией сборки и регулировки. За ней последовали массовые «Знамя» и 12-канальное «Знамя-58», удостоенное «Гран-При» на всемирной выставке «Экспо-58» в Брюсселе и ряд других. Для них было освоено механизированное изготовление корпусов, а также узлов развертки в специальном новом цехе.

Практически каждая модель означала очередной этап технического прогресса, и постепенно под руководством В. А. Клибсона сформировался коллектив высококлассных телевизионщиков (ведущие специалисты Н. Н. Изюмов, И. М. Певзнер, В. Е. Нейман, позднее К. И. Забелин, М. А. Алексин, Ю. В. Лапкин, Л. А. Ривинсон и другие).

В последующие десятилетия под общим руководством Б. В. Войцеховича впервые в стране решалась грандиозная задача создания новой технологической базы для резкого увеличения выпуска телевизоров: освоение печатного монтажа, полная механизация всех основных технологических процессов, автоматические линии, автоматизация контроля плат и установки части элементов, настройка радиотрактов с централизованным генератором. Базой для внедрения новых технологий послужили модели 60-х г. «Волна», «Сигнал», «Сигнал-2», особо популярная «Аврора», а также первые серийные лампово-полупроводниковые модели «Вечер», «Квант», «Вальс». Выпуск черно-белых телевизоров завершился в 1974 г. на моделях семейства «Ладога» с переводом производства полностью на выпуск цветных.

Эти работы начались в 1957-58 г. на базе проработок ВНИИТ по американской системе NTSC по инициативе и под руководством Р. Г. Британишского. Общее руководство всеми очень значительными преобразованиями на заводе, необходимыми для организации производства цветных телевизоров, осуществлял Б.В.Войцехович, а по линии СКБ — В. Д. Балабанов, позднее К. А. Серебров. Ведущие специалисты первых лет — Н. В. Петровский, В. И. Пушкарев, позднее А. М. Непомнящий, М. Н. Шифрин, В. Ю. Будер, В. П. Колмаков, Ю. И. Климов; конструкторы — А. А. Иванов, В. В. Постникова.

На рубеже 1950-60-хг. выпускались опытные партии телевизоров «Радуга» ЦТ-1, ЦТ-2, ЦТ-3 (получен ряд медалей ВДНХ), на круглом металлостеклянном кинескопе 53 см. На этих моделях проходили демонстрация и контроль опытного вещания, испытания разных систем цветного ТВ при выборе отечественного стандарта.

Первые модели «Радуга-4» и «Радуга-5» на кинескопах 40 и 59 см с максимально широким применением транзисторов готовились к лету 1967 г. для серийного производства, что потребовало решения множества новых технических и технологических задач.

В конце октября началась продажа цветных телевизоров, а 7 ноября состоялась первая внестудийная передача с Красной площади. Ее контроль в служебных помещениях Мавзолея шел на образцах «Радуги-4> в виде ВКУ. В ходе мелкосерийного выпуска цветных телевизоров шла их кропотливая отработка, создавались их экспортные варианты «Радуга-5BG», «Радуга-701 (Д)». Затем совершился переход на отраслевую унифицированную модель «Радуга-703» (Гос. премия — М. А. Алексину, 1975 г.), которую пришлось модернизировать в масштабе отрасли заводским специалистам (селектор синхроимпульсов, интегральный блок цветности). Мощности по выпуску цветных телевизоров резко выросли благодаря радикальной перестройке радиотехнологии, переносу ТВ производства в новый корпус на площадке № 3, а выпуска блоков цветности — в ОЗРИ.

В 1976 г. проведена модернизация базовой модели с переходом на кинескоп со спрямленными углами: «Радуга-716» и позже «Радуга-719» с сенсорным управлением выбора программ, и их многочисленные модификации для внутреннего рынка и на экспорт, с общим выпуском до 1985 г. около 1,5 млн. шт. В 1980-х г. завод разработал модули строчной и кадровой разверток для нового поколения отраслевых унифицированных моделей 2/ЗУСЦТ, полностью на транзисторах и микросхемах. Они начали выпускаться в 1984 г.: «Радуга Ц-259/262», затем «Радуга Ц-262» и далее ряд моделей 3 и 4 поколений с индексами З3 и 4 («Радуга 61ТЦ-304/307», «Радуга 61/51ТЦ-315», «Радуга 61/51ТЦ-424» и др.).

На рубеже 1980-90-х г. осваиваются новые для отрасли технические рубежи на основе первых этапов цифровой техники: автоматизированные методы контроля печатных плат, модель с «кадром в кадре», управление выбором программ на основе синтеза частоты и дистанционного управления. Часть этих решений успела найти применение в последних моделях предкризисного периода с дистанционным управлением, блоки которого также разработаны и изготавливались на заводе, в т.ч. «Радуга 51 ТЦ-480» и ее модификации, первый телевизор 5-го поколения на едином моношасси, в пластмассовом корпусе «Радуга 51 ТЦ-505» и модель «Радуга 51ТЦ-6105» с синтезатором частоты, индикацией на экране и микропроцессорным дистанционным управлением.

Новые поколения техники связи 1970—80-х г. Завод и реформы

Это период поставки флоту аппаратуры «Огонь» и «Пламя» с неограниченной дальностью, мгновенной готовностью, автоматизированной настройкой и контролем (информацией на табло). С ее использованием создавались мощные многофункциональные комплексы автоматизированных систем управления средствами связи ряда «Тайфун», где завод, помимо изготовления аппаратуры, выступал главным подрядчиком (звание Героя Социалистического труда главному конструктору и руководителю всех работ К. А Сереброву, ордена и медали многим сотрудникам. 1977 г.).

В 1970-х гг. выпускался также ряд передатчиков судовой радиосвязи для гражданских судов, в т.ч. комплекс средств однополосной радиосвязи для использования на судах морского и промыслового флотов неограниченного района плавания - «Муссон», «Бриг» и «Корвет», затем «Барк» (А.П. Бехтерев — Гос. премия, 1983 г.) с обеспечением беспоисковой и бесподстроечной связи при полной автоматизации процессов управления. Здесь использовалась совместная с ЛЭТИ разработка усилителей с распределенным усилением.

В середине 80-х г. создавался комплекс «Буран» с модернизированной аппаратурой «Пламя» (руководитель В. П. Пасечник), на новом техническом уровне: управление с применением микроконтроллеров, контроль по экранам дисплеев. Флоту обеспечивались возможности решения всех задач радиосвязи и боевого управления.

Изготавливалась также аппаратура управления средствами связи, включая их новейшие виды для других структур и родов войск, для правительственной, дипломатической связи, для ее особых видов. В их числе изделия «Бархан» (Гос. премия — Л. Н. Горбуновой, 1985 г.) и «Бисер» (Гос. премия — В. И. Селезневу, 1989 г.), ряд транзисторных передатчиков, аварийно-спасательная радиостанция «Всплеск» и другие. Часть аппаратуры поставлялась на экспорт в ряд стран.

Таким образом, 1980-е г. — период разработки и выпуска огромной номенклатуры сложнейших изделий современной техники большой государственной важности, связанный с коренными изменениями в подходах и принципах создания новой техники.

Одновременно появились возможности развития и переоснащения в очень значительных размерах производственной базы. На площадках завода и в ОЗРИ появились новые цеха площадью в десятки тысяч кв. м, внедрялось новое оборудование, развивалось литье пластмасс и пенополистирольных деталей, совершенствовался процесс гальванопокрытия. Интенсивно обновлялась инструментальная и измерительная база, шло внедрение высокопроизводительных станков с ЧПУ (на 60-70% деталей серийного производства), новых техпроцессов по типу ГАП, системы САПР и др. Сложившийся коллектив специалистов и руководителей успешно решал эти проблемы.

Численность рабочих и служащих ЛПО им. Козицкого в 1991 г. составляла около 12 тыс. человек, включая ОЗРИ и «Нептун». Предприятие в целом было рентабельным за счет развитого и хорошо организованного выпуска телевизоров, дававшего 65%

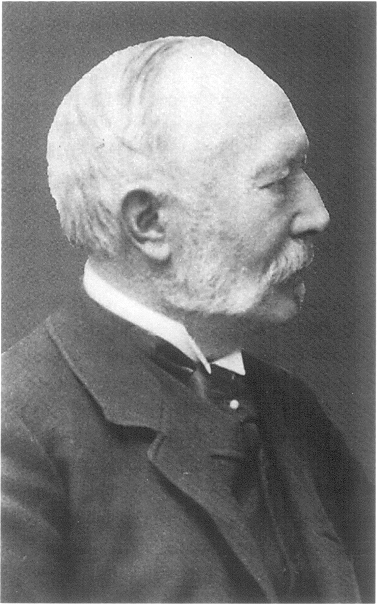

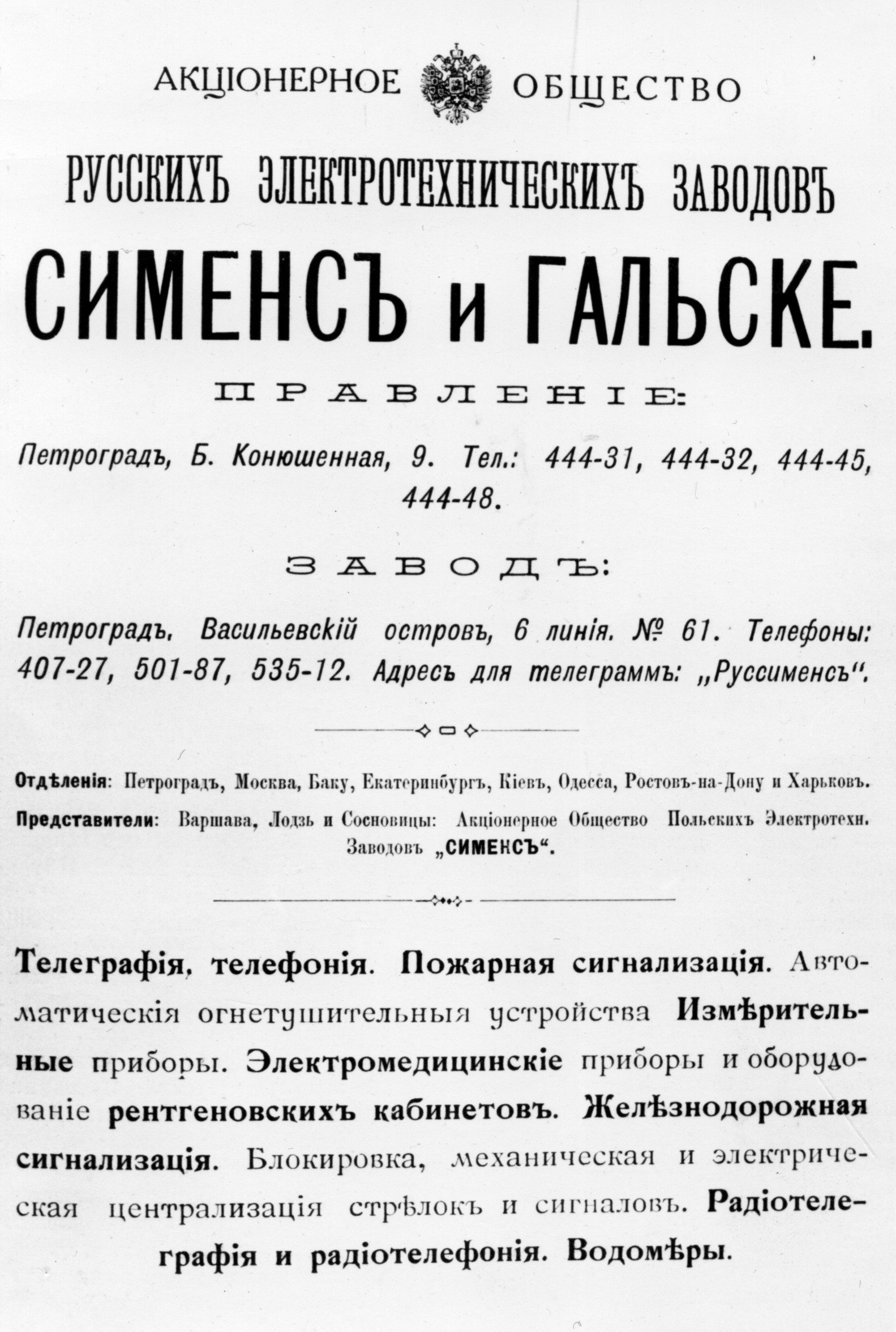

Завод им. Козицкого основан в Санкт-Петербурге в середине XIX в. Вернером Сименсом (1816 — 1892) и его братом Карлом (1829 — 1906), который в 1859 г. принял русское подданство и стал именоваться Карл Федорович Сименс.

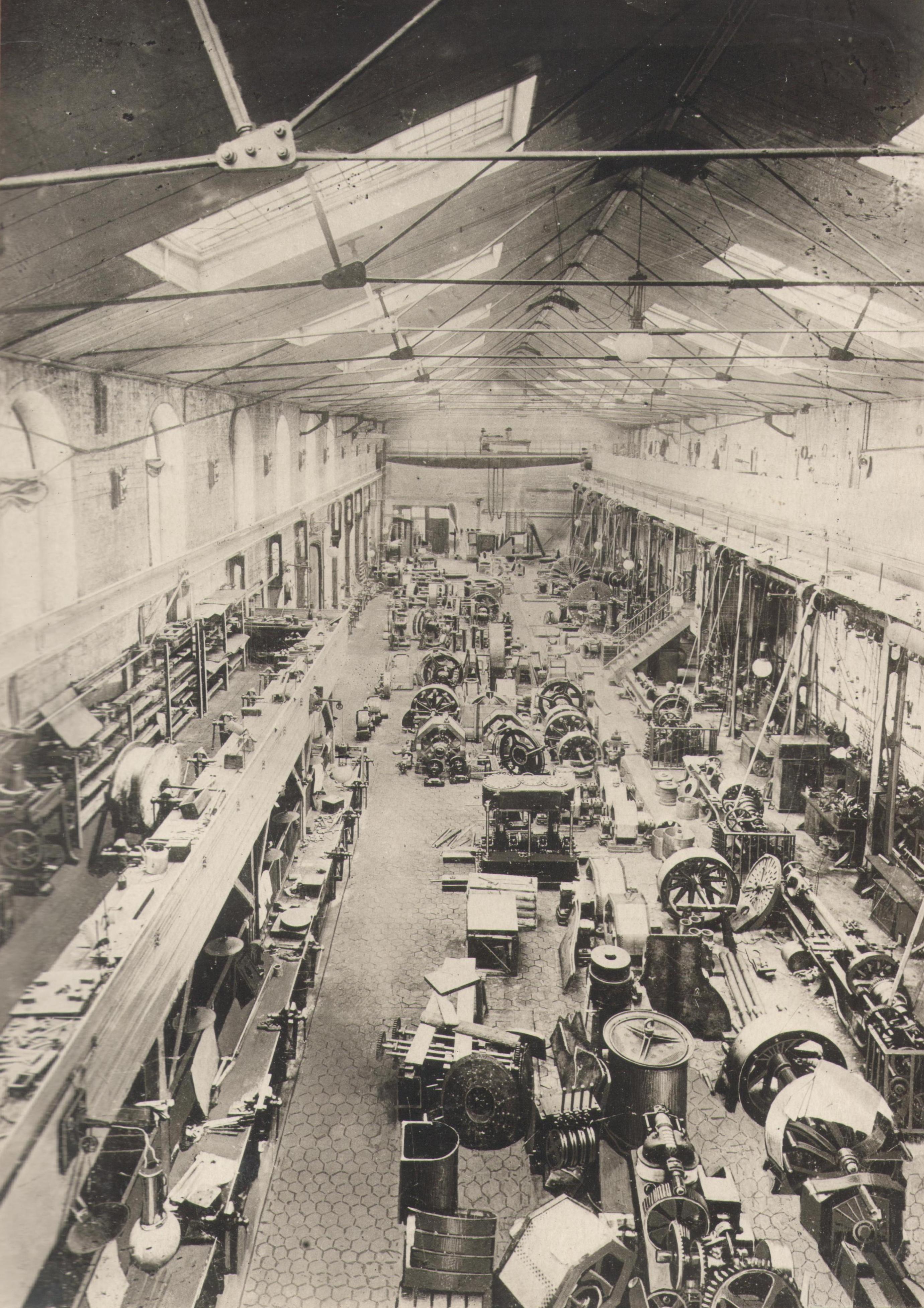

Завод им. Козицкого основан в Санкт-Петербурге в середине XIX в. Вернером Сименсом (1816 — 1892) и его братом Карлом (1829 — 1906), который в 1859 г. принял русское подданство и стал именоваться Карл Федорович Сименс. К этому времени широкое развитие на заводе получило производство как техники слабых токов (главным образом, телеграфных аппаратов и походных станций, а также переносных телефонных систем Сименса), так и разнообразного энергетического оборудования мощностью свыше 15 кВт, а к концу века до 2000 кВт. В больших объемах выпускалась также измерительная техника — как прецизионные лабораторные приборы, так и массовая аппаратура, а также устройства для железнодорожного транспорта — доминировавшие в оснащении российских железных дорог.

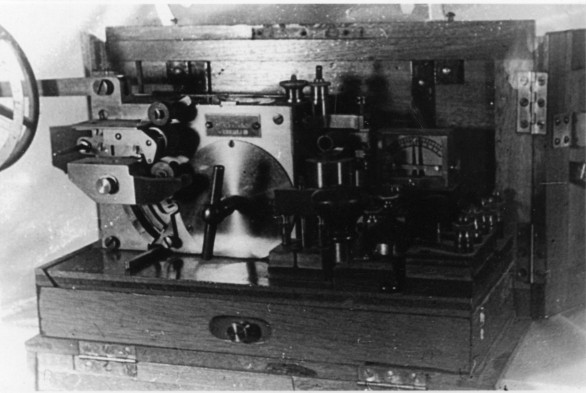

К этому времени широкое развитие на заводе получило производство как техники слабых токов (главным образом, телеграфных аппаратов и походных станций, а также переносных телефонных систем Сименса), так и разнообразного энергетического оборудования мощностью свыше 15 кВт, а к концу века до 2000 кВт. В больших объемах выпускалась также измерительная техника — как прецизионные лабораторные приборы, так и массовая аппаратура, а также устройства для железнодорожного транспорта — доминировавшие в оснащении российских железных дорог. К освоению техники радиосвязи — прежде всего для нужд флота, возрождавшегося после русско-японской войны, — завод, представлявший собой крупное, хорошо оснащенное предприятие с квалифицированными кадрами, приступил в 1904 г.

К освоению техники радиосвязи — прежде всего для нужд флота, возрождавшегося после русско-японской войны, — завод, представлявший собой крупное, хорошо оснащенное предприятие с квалифицированными кадрами, приступил в 1904 г.

Потенциал завода, достигнутый к началу первой мировой войны, позволил за два с небольшим военных года самостоятельно выпустить для армии столько же радиостанций, как за 10 предшествующих лет, когда многие детали поставлялись из Германии.

Потенциал завода, достигнутый к началу первой мировой войны, позволил за два с небольшим военных года самостоятельно выпустить для армии столько же радиостанций, как за 10 предшествующих лет, когда многие детали поставлялись из Германии.

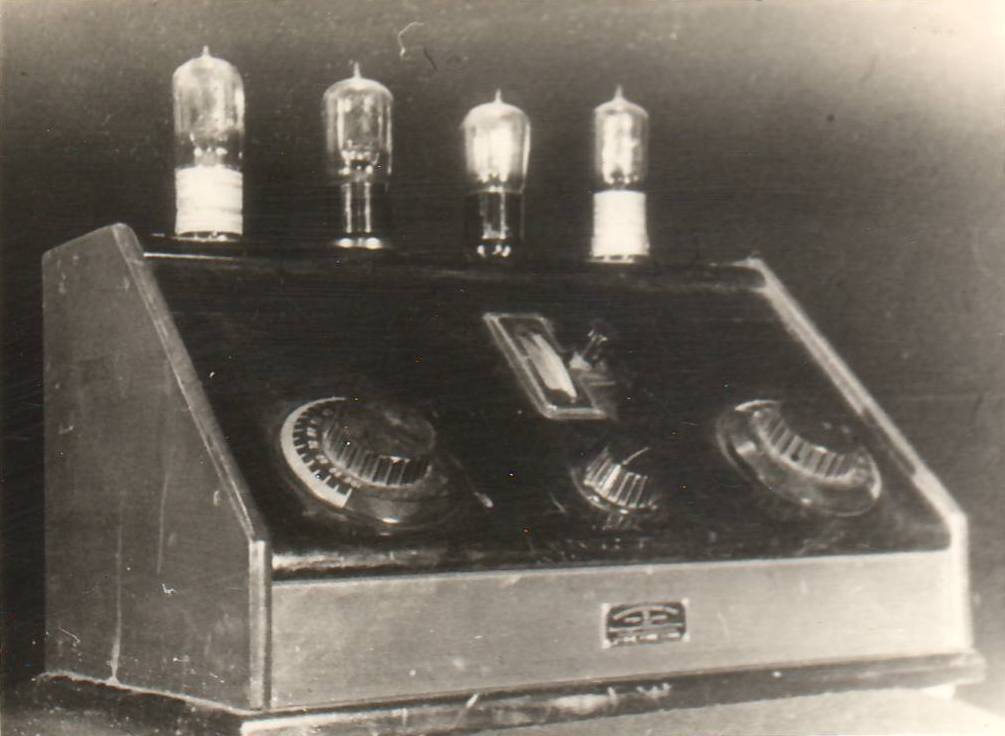

Массовый выпуск радиоприемников со сменяющими друг друга моделями начался с «Радиолины» 1924 года, в модификациях для индивидуального и коллективного пользования.

Массовый выпуск радиоприемников со сменяющими друг друга моделями начался с «Радиолины» 1924 года, в модификациях для индивидуального и коллективного пользования.

Несмотря на рост выпуска радиоаппаратуры, потребности страны выявили необходимость решительного увеличения производственных мощностей завода.

Несмотря на рост выпуска радиоаппаратуры, потребности страны выявили необходимость решительного увеличения производственных мощностей завода.

Утром 22 июня с Тучкова моста заводчане наблюдали воздушный бой, а в 12 часов собрались в 4-м цехе на общее собрание. В Красную Армию отправили 2 тыс. человек, в истребительный батальон, брошенный на борьбу с немецкими десантниками на лужском направлении, — 800, в народное ополчение — 449 (в сентябре оно понесло огромные потери в сражении с танками) и в партизанские отряды в тыл врага (после обучения) на первом этапе — 42 человека.

Утром 22 июня с Тучкова моста заводчане наблюдали воздушный бой, а в 12 часов собрались в 4-м цехе на общее собрание. В Красную Армию отправили 2 тыс. человек, в истребительный батальон, брошенный на борьбу с немецкими десантниками на лужском направлении, — 800, в народное ополчение — 449 (в сентябре оно понесло огромные потери в сражении с танками) и в партизанские отряды в тыл врага (после обучения) на первом этапе — 42 человека.

Послевоенный период начался выполнением крупнейшей работы — созданием в 1946-1949 гг., на основе дальнейшего развития идей систем «Блокада», первой унифицированной системы связи флота «Победа», состоявшей из передатчиков 7 типов («Нептун», «Юпитер», «Марс», «Лира», «Вега», «Сатурн», «Уран») радиостанции «Меркурий» и радиоприемника «Гиацинт» (другое название – «Хмель»).

Послевоенный период начался выполнением крупнейшей работы — созданием в 1946-1949 гг., на основе дальнейшего развития идей систем «Блокада», первой унифицированной системы связи флота «Победа», состоявшей из передатчиков 7 типов («Нептун», «Юпитер», «Марс», «Лира», «Вега», «Сатурн», «Уран») радиостанции «Меркурий» и радиоприемника «Гиацинт» (другое название – «Хмель»).

После окончания войны заводу, наряду с комплексом системы «Победа», было поручено возобновить выпуск радиоприемников и телевизоров для населения. Среди них массовый приемник «Ленинградец» и высококачественные «Ленинград» (образец послан И. В. Сталину) и «Ленинград-50». Их узлы и корпуса использовались в первых послевоенных телевизорах рубежа 1940-50-х гг. «Ленинград Т-1, Т-2, Т-3».

После окончания войны заводу, наряду с комплексом системы «Победа», было поручено возобновить выпуск радиоприемников и телевизоров для населения. Среди них массовый приемник «Ленинградец» и высококачественные «Ленинград» (образец послан И. В. Сталину) и «Ленинград-50». Их узлы и корпуса использовались в первых послевоенных телевизорах рубежа 1940-50-х гг. «Ленинград Т-1, Т-2, Т-3».

В 1976 г. проведена модернизация базовой модели с переходом на кинескоп со спрямленными углами: «Радуга-716» и позже «Радуга-719» с сенсорным управлением выбора программ, и их многочисленные модификации для внутреннего рынка и на экспорт, с общим выпуском до 1985 г. около 1,5 млн. шт. В 1980-х г. завод разработал модули строчной и кадровой разверток для нового поколения отраслевых унифицированных моделей 2/ЗУСЦТ, полностью на транзисторах и микросхемах. Они начали выпускаться в 1984 г.: «Радуга Ц-259/262», затем «Радуга Ц-262» и далее ряд моделей 3 и 4 поколений с индексами З3 и 4 («Радуга 61ТЦ-304/307», «Радуга 61/51ТЦ-315», «Радуга 61/51ТЦ-424» и др.).

В 1976 г. проведена модернизация базовой модели с переходом на кинескоп со спрямленными углами: «Радуга-716» и позже «Радуга-719» с сенсорным управлением выбора программ, и их многочисленные модификации для внутреннего рынка и на экспорт, с общим выпуском до 1985 г. около 1,5 млн. шт. В 1980-х г. завод разработал модули строчной и кадровой разверток для нового поколения отраслевых унифицированных моделей 2/ЗУСЦТ, полностью на транзисторах и микросхемах. Они начали выпускаться в 1984 г.: «Радуга Ц-259/262», затем «Радуга Ц-262» и далее ряд моделей 3 и 4 поколений с индексами З3 и 4 («Радуга 61ТЦ-304/307», «Радуга 61/51ТЦ-315», «Радуга 61/51ТЦ-424» и др.).

Это период поставки флоту аппаратуры «Огонь» и «Пламя» с неограниченной дальностью, мгновенной готовностью, автоматизированной настройкой и контролем (информацией на табло). С ее использованием создавались мощные многофункциональные комплексы автоматизированных систем управления средствами связи ряда «Тайфун», где завод, помимо изготовления аппаратуры, выступал главным подрядчиком (звание Героя Социалистического труда главному конструктору и руководителю всех работ К. А Сереброву, ордена и медали многим сотрудникам. 1977 г.).

Это период поставки флоту аппаратуры «Огонь» и «Пламя» с неограниченной дальностью, мгновенной готовностью, автоматизированной настройкой и контролем (информацией на табло). С ее использованием создавались мощные многофункциональные комплексы автоматизированных систем управления средствами связи ряда «Тайфун», где завод, помимо изготовления аппаратуры, выступал главным подрядчиком (звание Героя Социалистического труда главному конструктору и руководителю всех работ К. А Сереброву, ордена и медали многим сотрудникам. 1977 г.).